Das Wirtschaftsplanspiel WIWAG ist ein hilfreiches Werkzeug zur Einführung in betriebswirtschaftliches Denken. Ohne Reflexion besteht allerdings die akute Gefahr der Indoktrination und Überwältigung. Das Problem: eine wirkliche Reflexion ist im Planspiel nicht angelegt. Dies führt zu einem elitären, marktliberalen Wirtschaftsverständnis und zum Ausblenden anderer Sichtweisen in und auf Wirtschaft.

Inhalt

1. Kontext

2. Was ist WIWAG

3. Wie funktioniert das Planspiel?

4. Welche expliziten Lernziele hat das Planspiel?

5. Welche impliziten Lerneffekte ergeben sich aus dem Planspiel?

6. Die Gefahr der mangelnden Reflexion

7. Anregungen zur Reflexion

8. Ausblick

9. Literatur

1. Kontext

Die folgenden Ausführungen beruhen auf den Erfahrungen des Autors im Rahmen einer zweitätigen Spielleiterschulung der Joachim Herz Stiftung sowie von zwei 4-tägigen WIWAG-Planspielen in den Jahren 2023 und 2025. Die zwei Planspiele wurden in Kooperation mit örtlichen Unternehmen durchgeführt und fanden in ihren Räumlichkeiten statt. Teilnehmer*innen waren sowohl Schüler*innen eines Leistungskurses Wirtschaft als auch Auszubildende der jeweiligen Unternehmen.

2. Was ist WIWAG?

WIWAG steht für „WIrtschafts-Wochen-Aktien-Gesellschaft“ und ist ein computerunterstütztes Planspiel, bei dem die Teilnehmenden die Rolle der Geschäftsleitung eines Unternehmens übernehmen. Ziel ist es, unter realitätsnahen Bedingungen wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen und deren Auswirkungen zu erleben. Die Spieloberfläche ist sehr umfangreich, umfasst zahlreiche Kennzahlen und ermöglicht komplexe Entscheidungsprozesse.

WIWAG wurde von der schweizerischen Ernst Schmidheiny Stiftung in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen entwickelt. Die Joachim Herz Stiftung engagiert sich seit 2012 dafür, die Reichweite des Planspiels zu vergrößern.

Die Joachim Herz Stiftung versteht sich als zivilgesellschaftlicher Akteur, mit dem Ziel einen Beitrag zur Leistungsfähigkeit und Freiheit der Gesellschaft zu leisten. Der Fokus liegt dabei auf Selbstbestimmung durch Eigenverantwortung und -initiative, Selbstreflexion, Leistungsbereitschaft und Weltoffenheit (Link).

Die milliardenschwere Stiftung hält erhebliche Unternehmensanteile (bspw. Beiersdorf AG, Laiqon AG) und ist aktive Befürworterin der Shareholder-Ideologie. Mit diesen Ressourcen betreibt sie seit vielen Jahren "Ausgaben für gemeinnützige Zwecke" (im Jahr 2024: 51,5 Mio. Euro) bzw. massiven Lobbyismus zugunsten einer neoklassichen Ökonomik und neoliberalen Ökonomie (Engartner 2019: 34ff., Engartner & Engartner 2022, GEW 2013: 48) indem sie beispielsweise Stipendien für Doktoranden und Postdocs, Lehrerfortbildungen und den größten Schülerkongress im Bereich Wirtschaft finanziert (Wikipedia). Sie gehört zu den Stiftungen, die weitere Teile der Wirtschaftsbildungskette kontrollieren (Kersting 2024).

Zum 03.03.2025 übergab die Joachim Herz Stiftung das Portal Teach Economy – und somit das Planspiel WIWAG – an das An-Institut für Ökonomische Bildung (IÖB). Hierzu erklärt das IÖB:

„Damit Teach Economy für Sie auch zukünftig ein kostenfreies Angebot bleiben kann, kooperiert das IÖB mit der Dieter von Holtzbrinck Stiftung […] und der Flossbach von Storch Stiftung […], die die Fortführung finanziell fördern. Die beiden gemeinnützigen Institutionen engagieren sich seit vielen Jahren für die Förderung der ökonomischen Bildung in allgemeinbildenden Schulen in vielfältiger Weise“.

Wenn das Produkt nichts kostet, ist bekanntlich der Konsument das Produkt.

Die beiden genannten Milliardärsstiftungen lobbyieren ebenfalls sehr wirkungsvoll für neoklassische Ökonomik und neoliberale Ökonomie. Auch sie kontrollieren weite Teile der Wirtschaftsbildungskette. Ein guter Grund, das Spiel mit den Teilnehmer*innen genaustens zu reflektieren.

Exkurs: Die Joachim Herz Stiftung, Beiersdorf und das Institut für Ökonomische Bildung

„Wenn der Rubel so richtig rollt mit dem Verkauf von ,Nivea‘-Creme, ,Labello‘-Lippenpflege und ,tesa‘-Film, dann freut das auch eine Hamburger Großstiftung. Und warum? Die Antwort ist simpel: Die genannten Artikel werden von Beiersdorf hergestellt. Und die Hamburger Joachim-Herz-Stiftung investierte laut eigenen Angaben einen großen Teil ihres Vermögens in dieses Unternehmen – und macht folglich Kasse, wenn Beiersdorf üppige Dividenden zahlt. Die Stiftung besitzt laut eigenen Angaben 1,4 Milliarden Euro und zählt damit zu den reichsten Deutschlands. Der Stifter ist Joachim Herz, der im Jahr 2008 verstorbene Sohn des Tchibo-Gründers Max Herz. […] Um ihre Vorstellungen durchzusetzen, macht die Stiftung kräftig Lobbyarbeit. So kooperiert sie mit dem Institut für Ökonomische Bildung (IÖB) in Oldenburg. Sie fördert ferner die ,Deutsche Gesellschaft für Ökonomische Bildung‘ (DeGÖB), die eine Arbeitsgruppe ,Entrepreneurship Education‘ unterhält.“ (Matthias Holland-Letz 2018)

3. Wie funktioniert das Planspiel?

Die Teilnehmer*innen führen mittelständische Industriebetriebe in Form von Aktiengesellschaften. Über mehrere Geschäftsjahre müssen sie u. a. Produktionsprozesse planen, Preise festlegen, Marketingmaßnahmen bestimmen, Personalpolitik gestalten, Investitionsentscheidungen treffen und mit Konkurrenzfirmen interagieren.

Zu Beginn des Spiels übernehmen die Teilnehmer*innen ein Unternehmen am Ende des zehnten Geschäftsjahr und führen es über fünf Geschäftsjahre weiter. Jedes Geschäftsjahr entspricht einer Spielrunde und endet mit einer Auswertung der unternehmerischen Entscheidungen auf Grundlage ausführlicher Bilanzen sowie Gewinn und Verlustrechnungen.

Das Spiel endet nach dem fünfzehnten Geschäftsjahr mit einer Investorenkonferenz auf der die Vorstände potentielle Investor*innen davon überzeugen müssen, in ihr Unternehmen zu investieren.

Es wird empfohlen, das Planspiel in den Räumlichkeiten von Partnerunternehmen zu spielen und die Investorenkonferenz mit Mitarbeiter*innen des Unternehmens zu besetzen. Ohne entsprechende Reflexion entfalten die Räumlichkeiten und Persönlichkeiten erfahrungsgemäß eine überwältigende Wirkung auf zahlreiche Teilnehmer*innen.

4. Welche expliziten Lernziele hat das Planspiel?

Die expliziten Ziele des WIWAG-Planspiels sind u.a.:

- das Erlernen betriebswirtschaftlicher Grundkenntnisse und betriebswirtschaftlicher Kennzahlen (insb. betriebswirtschaftlicher Begriffe und Kennzahlen wie

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, EBIT, ROI, Rentabilität, Liquidität, Umsatz, Produktionskosten usw.).

- das Erlernen unternehmerischer Entscheidungsfindung in Produktion, Marketing, Forschung und Entwicklung, Personal usw.

- die Förderung von Team- und Konfliktfähigkeit innerhalb des Vorstands.

- das Stärken von Präsentations- und Storytelling-Kompetenz, insbesondere durch eine überzeugende Außendarstellung im Rahmen der abschließenden

Investorenkonferenz.

- das Einüben verantwortungsbewusstes Handeln, auch im Hinblick auf Umwelt und Soziales (Joachim Herz Stiftung 2022).

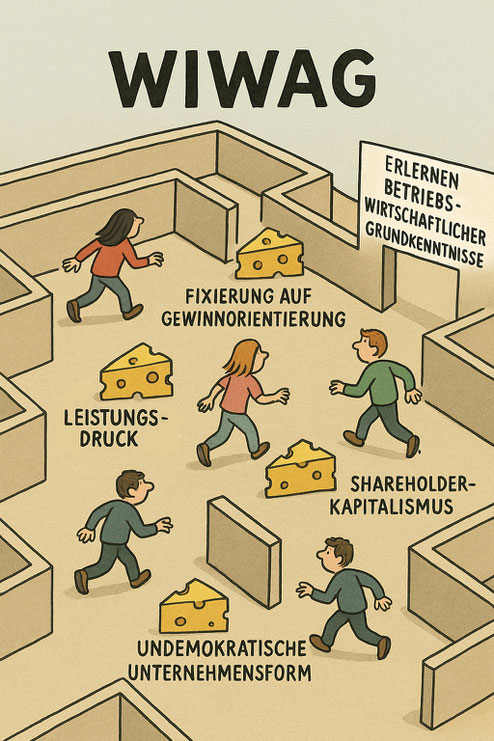

Abb. 1: Explizite Lernziele und implizite Lerneffekte von WIWAG (Abbildung erstellt mit ChatGPT)

5. Welche impliziten Lerneffekte ergeben sich aus dem Planspiel?

Die Erfahrungen des Autors haben gezeigt, dass das Planspiel neben den genannten expliziten Lernzielen eine ganze Reihe problematischer impliziter Lerneffekte aufweist. Die Teilnehmer*innen…

- erleben und internalisieren ausschließlich die Perspektive von Vorstandsmitgliedern, obwohl nur ein Bruchteil von ihnen jemals eine Vorstandsposition einnehmen werden.

- entdecken die Vorstandsebene als „natürlichen“ Ort ökonomischer Steuerung. Dies führt zur Reproduktion von Elitenlogik und zur Normalisierung von Hierarchie.

- nehmen ausschließlich die Perspektive der Macht- und Entscheidungsebene ein. Sie lernen dabei wie man ein Unternehmen effizient führt aber nicht wie es sich anfühlt, von

solchen Entscheidungen abhängig zu sein.

- lernen nichts über die Bedeutung demokratischer Mitbestimmung in Unternehmen.

- nehmen nicht die Sichtweise der Arbeitnehmer*innen, der Gewerkschaften, von Konsument*innen oder Betroffenen in Lieferketten ein. Sie lernen diese Akteure nicht aus der

Binnenperspektive kennen, sondern lediglich als Kontextvariablen unternehmerischer Steuerung.

- hinterfragen nicht, wem das Unternehmen gehört, wer Mehrwert und Gewinn im Unternehmen produziert und wie die Eigentumsverhältnisse entstanden sind oder ob

sie gerecht sind.

- übernehmen unbewusst die Sichtweise, dass wirtschaftlicher Erfolg primär durch Effizienz, Marktanpassung und Wettbewerb erreicht wird.

- erlernen eine marktfundamentalistische Ideologie. Die Logik von „Markt = bestes Steuerungsinstrument“ wird nicht hinterfragt.

- erleben Wettbewerbsorientierung als Leitmotiv. Kooperationsmodelle oder solidarische Wirtschaftsansätze werden ignoriert.

-

verinnerlichen unternehmerische Rationalität: Entscheidungen wie Entlassungen, Kostensenkungen oder Externalisierung von Umweltfolgen werden nicht als politische oder

ethische Fragen behandelt, sondern als legitime Mittel zur Gewinnmaximierung.

- simulieren ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit lediglich als Kostenfaktoren oder als potentielle Marketingstrategien. Fundamentale ökologische Grenzen oder

soziale Herausforderungen kommen nicht vor.

-

erleben es als „normal“, Menschen zu entlassen, Umweltkosten auszulagern oder Profite über soziale Gerechtigkeit und Gemeinwohl zu stellen.

- üben im Spielverlauf charity- bzw. philanthro-kapitalistische Verhaltensweisen ein. In der Investorenkonferenz gipfelt dies in einem Green und Social Washing

Storytelling.

- lernen nur die Unternehmensform Aktiengesellschaft kennen. Dies ist völlig unrealistisch, denn AGs machen weit unter 1% der kleinen und mittleren Unternehmen aus (die

Teilnehmer*innen leiten im Planspiel ein mittelständiges Unternehmen). Über 99 % der Unternehmen in Deutschland sind KMUs und diese

beschäftigen den Großteil aller Beschäftigten.

- erleben Aktiengesellschaften als Norm obwohl nur ein Bruchteil von ihnen jemals in Aktiengesellschaften arbeiten werden (und noch weniger auf Vorstandsebene).

-

lernen nichts über andere Unternehmensformen wie bspw. GmbHs, Genossenschaften, Sozialunternehmen, kommunale Betriebe usw.

-

internalisieren die Logik der Shareholder-Gewinnmaximierung und der alleinigen Verantwortung gegenüber den Anteilseigner*innen. Die abschließende Investorenkonferenz führt

dazu, dass die Teilnehmer*innen lernen, den Interessen der Anteilseigner zu entsprechen (z. B. Dividende, Kurswert).

- verinnerlichen eine rein neoklassische Betriebswirtschaftslehre und erhalten keinen Einblick in wirtschaftswissenschaftliche Pluralität (Solidarische Ökonomie, Gemeinwohl-Ökonomie, Postwachstumsökonomik, Feministische Ökonomie, Marxistische Kritik usw.).

Abb. 2: Ohne gründliche Reflexion erzeugt das Wirtschaftsplanspiel WIWAG zahlreiche indoktrinierende Lerneffekte (Abbildung erstellt mit ChatGPT und mit Gimp überarbeitet)

6. Die Gefahr der mangelnden Reflexion

Im Handbuch für die Spielleitung wird zwar die „Reflexion der Maßnahmen und deren Ergebnisse“ als „besonders wichtiger Teil des Planspiels“ (Joachim Herz Stiftung 2020a: 55) bezeichnet. Doch bereits diese Formulierung verdeutlicht, dass es sich dabei nicht wirklich um eine „Reflexion“, sondern eher um eine „Auswertung“ handelt. Dies bestätigt auch der Begriff der „Planspielauswertung“ im Handbuch. Diese Auswertung ist keine Reflexion „des“ Spiels, sondern eine Analyse der Ereignisse, Entscheidungen und Ergebnisse „im“ Spiel. Ziel eines solchen Soll-Ist-Vergleichs ist es, im kommenden Geschäftsjahr effizientere unternehmerische Entscheidungen zu treffen. So wundert es nicht, dass in der Vorstellung des Ablaufs einer Spielwoche von „Auswertung und Evaluation des Planspiels“ aber nicht von „Reflexion“ gesprochen wird (Joachim Herz Stiftung 2022a: 10).

Auch bei der zweitägigen Ausbildung zum Spielleiter wurde lediglich die Reflexion erster Ordnung eingeübt, also die Analyse der unternehmerischen Entscheidungen, die „im“ Spiel getroffen wurden. Auf eine Reflexion zweiter Ordnung, also eine Reflexion „des“ Planspiels, wurden die zukünftigen Spielleiter*innen nicht vorbereitet. Auf diesbezügliche Fragen des Autors an die Ausbildner wurden in der Ausbildung nicht wirklich eingegangen.

Die Erfahrungen des Autors mit dem Planspiel zeigen, dass WIWAG ohne Reflexion eine stark überwältigende und indoktrinierende Wirkung auf die Teilnehmer*innen entfaltet. Diese Wirkung von Planspielen ist wohl bekannt. Aufgrund dieser Wirkmächtigkeit sind ökonomische Planspiele ein beliebtes Instrument des social engineering. So werden beispielsweise im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit bestimmte ökonomische Verhaltensweisen durch ökonomische Planspiele unbewusst „eingeübt“ und nicht bewusst „vermittelt“. Diese Gefahr besteht auch beim Planspiel WIWAG. Aus diesem Grund ist eine gründliche Reflexion unerlässlich.

7. Anregungen zur Reflexion

Im Folgenden werden Reflexionsfragen vorgestellt, die während und nach dem Planspiel eingesetzt werden können. Reflexion ist kein Zusatz, sondern struktureller Bestandteil eines jeden Planspiels. Aus den oben dargestellten Gründen ist eine gründliche Reflexion bei WIWAG besonders wichtig.

Reflexion der Rolle

-

Welche Rolle habt ihr selbst im Spiel übernommen – wie habt ihr euch mit dieser Rolle identifiziert?

-

Welche Gefühle habt ihr bei bestimmten Entscheidungen erlebt? Gab es innere Widersprüche oder Spannungen?

- Habt ihr Aspekte des Spiels unkritisch übernommen? Welche Sichtweisen wurden durch das Spiel „normalisiert“?

Reflexion der Perspektivenvielfalt und Machtverhältnisse

-

Welche Perspektiven habt ihr im Spiel eingenommen und welche nicht?

-

Wie fühlt es sich an, unternehmerische Entscheidungen zu treffen? Wie könnte es sich anfühlen, von diesen Entscheidungen abhängig und betroffen zu sein?

-

Welche Akteure tauchten im Spiel auf, ohne dass ihre Sichtweise wirklich sichtbar wurde (z. B.

Arbeiter*innen, Gewerkschaften, Konsument*innen, Betroffene in Lieferketten)?

- Wie hätte sich das Spiel und eure Erfahrungen verändert, wenn ihr die Perspektive der Beschäftigten, der Gewerkschaft oder der Zivilgesellschaft eingenommen hättet?

Reflexion der Unternehmensform

-

Welche Unternehmensform habt ihr im Spiel kennengelernt? Wie realistisch ist diese Form in Bezug auf die Unternehmenslandschaft in Deutschland?

-

Warum haben sich die Spielgestalter für die Unternehmensform der Aktiengesellschaft entschieden?

-

Wem „gehört“ das Unternehmen, das ihr im Spiel geleitet habt? Wer schafft den Mehrwert? Wie entsteht Profit? Wem gehört der Gewinn?

-

Was ist der Unterschied zwischen Shareholder-Value-Orientierung und Stakeholder-Orientierung?

-

Wie würde sich das Spiel verändern, wenn es z. B. eine Genossenschaft oder ein kommunaler Betrieb

wäre?

Reflexion Wirtschaftsideologie und der Marktlogik

-

Welche grundlegenden wirtschaftlichen Annahmen und Werte stecken in dem Spiel?

-

Welche Werte wurden durch das Spiel (unbewusst) vermittelt?

-

Welche wirtschaftlichen Verhältnisse wurden als „normal“ dargestellt? Welche Fragen wurden nicht gestellt?

-

Wie könnte ein wirtschaftswissenschaftliches Planspiel aussehen, das pluralistischer, gerechter und ökologisch tragfähiger ist?

-

Welche Vorstellung von „Erfolg“ wird im Spiel vermittelt? Welche anderen Erfolgsmaßstäbe wären denkbar?

-

Welche Rolle spielt der Markt im Spiel? Welche Annahmen über Märkte werden implizit gemacht?

-

Gibt es im Spiel Alternativen zur Konkurrenz? Wie könnte Kooperation zwischen den Teams aussehen?

- Welche alternativen ökonomischen Ansätze kennt ihr (z. B. feministische/ ökologische/ marxistische Ökonomik, integrative Wirtschaftsethik, solidarische Ökonomie, Postwachstumsökonomie…) und welchen Blick auf das Planspiel ermöglichen diese?

Reflexion der sozialen Gerechtigkeit, Arbeitsverhältnisse und Mitbestimmung

-

Welche Bedeutung haben soziale Gerechtigkeit, faire Löhne oder gute Arbeitsbedingungen im Spiel?

-

Welche Optionen habt ihr bei Personalentscheidungen? Wie wurde mit Entlassungen umgegangen?

-

Wie wäre es, wenn eure Mitarbeiter*innen ein Mitspracherecht haben würden?

-

Was habt ihr zum Thema Unternehmensdemokratie gelernt?

- Welche Mechanismen zur demokratischen Mitbestimmung in Unternehmen kennt ihr?

Reflexion der Ökologie und Nachhaltigkeit

-

Welche Rolle spielt ökologische Nachhaltigkeit im Spiel? Handelt es sich um eine starke oder schwache Nachhaltigkeit?

-

Welche Umweltwirkungen eurer Entscheidungen werden sichtbar gemacht – welche werden ausgeblendet?

-

Gibt es Möglichkeiten, Umweltaspekte über reines Greenwashing hinaus ernsthaft zu integrieren?

-

Ist die Darstellung ökonomischer, ökologischer und sozialer Ziele im Planspiel realistisch? („tripple bottom line“)

- Wie könnte ein Planspiel gestaltet sein, das planetare Grenzen respektiert?

Reflexion der ethischen Dimensionen und Verantwortung

-

Welche Entscheidungen habt ihr im Spiel getroffen, die ethische Fragen aufwerfen (z. B. Entlassungen,

Umweltbelastung, Outsourcing)?

-

Wie wurden solche Entscheidungen im Spielrahmen bewertet – als ethische oder rein betriebswirtschaftliche?

- Welche Verantwortung haben Unternehmen gegenüber der Gesellschaft? Wurde das im Spiel thematisiert?

Reflexion der strukturellen Rahmenbedingungen

- Warum geben Stiftungen soviel Geld aus, um ein Wirtschaftsplanspiel kostenlos zur Verfügung zu stellen?

-

Warum haben sich die Unternehmen bereits erklärt, das WIWAG-Planspiel mit ihren Räumlichkeit, Mitarbeiter*innen und weiteren Ressourcen zu unterstützen?

- Wie habt ihr die Räumlichkeiten und Persönlichkeiten aus den gastgebenden Unternehmen erlebt? Wie haben sie auf euch gewirkt – insbesondere im Vergleich zu den normalen Klassenräumen?

8. Ausblick

Die Reflexion ist der wichtigste Teil eines Planspiels und trotzdem wird er am meisten vernachlässigt (Kriz & Nöbauer 2015). Ohne Reflexion ist WIWAG Indoktrination. Mit der entsprechenden Reflexion können sicherlich interessante Lernprozesse entstehen. Wichtig ist dabei allerdings, dass der Reflexion auch genug Zeit eingeräumt wird. Bei einem mehrtägigen Planspiel bedeutet dies mehrere Stunden Reflexion. Da WIWAG hier kaum etwas anbietet, sind die Lehrpersonen auf sich allein gestellt. Dieser Text versteht sich als Beitrag, um diese Lücke etwas zu füllen.

Eine Frage der "Opportunitätskosten" bleibt jedoch offen: rechtfertigt das Erlernen betriebswirtschaftlicher Kennzahlen – die größtenteils nicht im Bildungsplan vorkommen – diesen erheblich zeitlichen Aufwand? Oder wäre es nicht "effizienter", die Lernzeit in epochaltypische, schülerorientierte und zukunftsrelevante politisch-ökonomische Wirtschaftsfragen zu "investieren"?

9. Literatur

- Engartner, T. 2019: Wie DAX-Unternehmen Schule machen. Lehr- und Lernmaterial als Türöffner für Lobbyismus (Link)

- GEW 2013: Propaganda und Produktwerbung. Wie Unternehmen mit kostenlosen Unterrichtsmaterialien Einfluss auf Schulen ausüben (Link)

- Joachim Herz Stiftung 2022a: WIWAG. Spielerisch Unternehmen lenken. Handbuch für die Spielleitung.

- Joachim Herz Stiftung 2022b: WIWAG. Spielerisch Unternehmen lenken. Handbuch für die Unternehmensführung.

- Joachim Herz Stiftung 2020: WIWAG. Spielerisch Unternehmen lenken. Informationen zum Spiel (Link)

Transparenzhinweis: der Blogeintrag wurde stellenweise mit Unterstützung von ChatGPT verfasst.

#PluraleÖkonomik #ÖkonomischeBildung #Wirtschaftsunterricht #FinanzielleBildung #WIWAG #IÖB #JoachimHerzStiftung

Kommentar schreiben